Analyse des parties prenantes

Auteur : Interaction Design Foundation (LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, X/Twitter)

Source : Stakeholder Maps - Keep the Important People Happy

Date : 13/02/2017

Traducteur : Fabrice Aimetti

Date : 13/01/2024

Traduction :

Il existe de nombreuses façons de cartographier les parties prenantes et leur influence sur le projet. Elles peuvent être dérivées d'approches particulières de la gestion de projet ou même de l'histoire de la gestion des organisations.

Toutefois, l'outil le plus simple est peut-être celui proposé par Mitchell, Agle et al. en 1997, qui examine le pouvoir et l'influence de chaque partie prenante.

L'idée de cet exercice est de déterminer quelles sont les parties prenantes qui requièrent les efforts de la part des gestionnaires de projet à un moment donné.

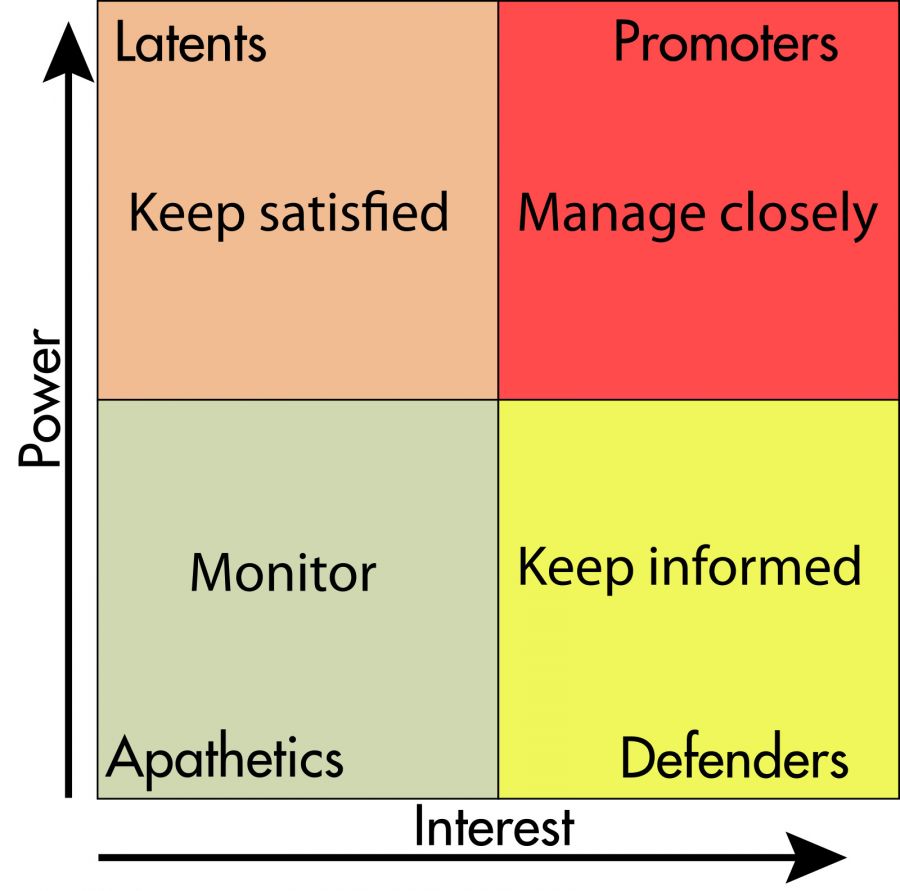

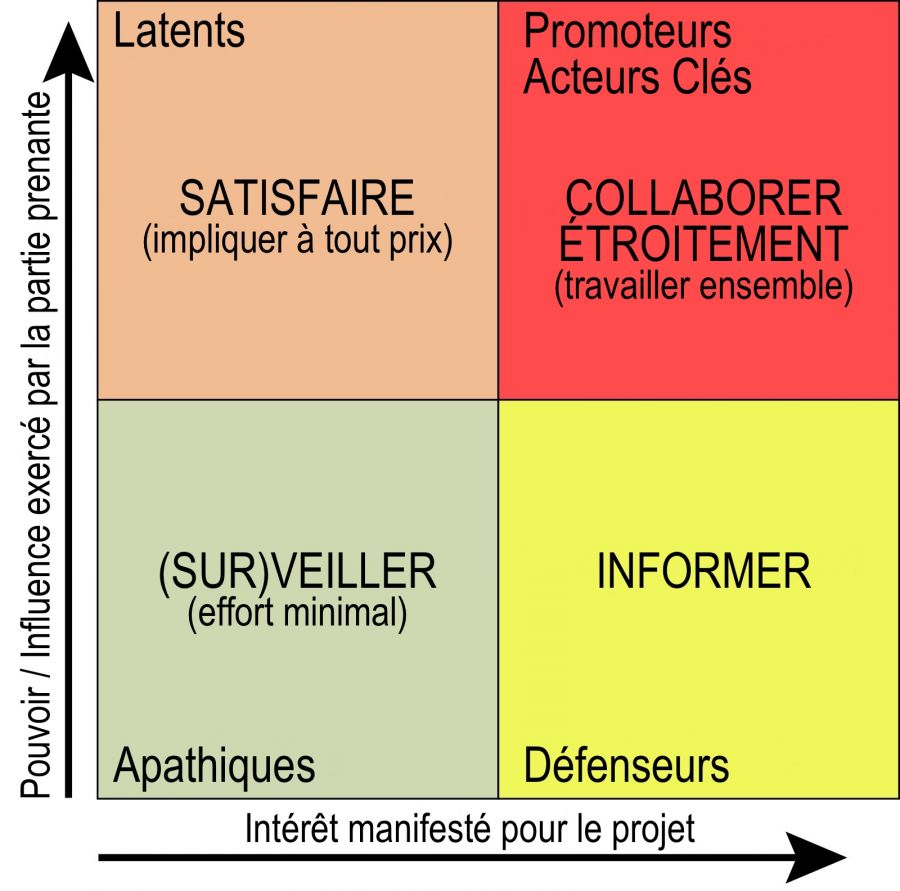

La méthode consiste à prendre une feuille de papier et à la diviser en quatre quarts égaux (divisés verticalement et horizontalement sur la feuille), l'axe des y représentant le pouvoir de la partie prenante et l'axe des x représentant son niveau d'intérêt. Vous pouvez ensuite étiqueter chaque quadrant en fonction des éléments suivants :

- Faible intérêt et faible pouvoir - parties prenantes apathiques - celles qui doivent être surveillées par le chef de projet au cas où leur intérêt ou leur pouvoir changerait, mais qui ne requièrent pratiquement aucune attention à ce stade.

- Faible intérêt et fort pouvoir - parties prenantes latentes - celles qui ont besoin d'être satisfaites par le résultat du projet mais qui peuvent ne pas nécessiter une attention régulière pendant le projet lui-même.

- Fort intérêt et faible pouvoir - parties prenantes défenseurs - celles qui soutiendront le projet et ses objectifs et qui devraient être régulièrement informées pour rester intégrées et motivées.

- Fort intérêt et fort pouvoir - parties prenantes promoteurs - le groupe de parties prenantes sur lequel le chef de projet doit concentrer son attention pour le gérer de près. Ce sont les parties prenantes qui ont la plus grande capacité à promouvoir le projet au sein de l'entreprise, mais qui ont aussi la plus grande capacité à le faire dérailler si elles ne sont pas traitées avec soin.

Author/Copyright holder: Zirguezi. Copyright terms and licence: CC0 1.0

La répartition classique des parties prenantes telle que proposée par Mitchell, Agell et al. en 1997.

Ce modèle est extrêmement simple à utiliser, bien qu'il exige que le chef de projet connaisse les parties prenantes, leurs intérêts et leur pouvoir sur le projet. Si ces éléments ne sont pas connus, le chef de projet devra les déterminer avant de procéder à l'analyse.

Le chef de projet doit régulièrement revoir sa carte des parties prenantes et voir si celles-ci ont changé de position (par exemple, si elles ont gagné ou perdu du pouvoir ou de l'intérêt). Il peut alors recentrer son attention si nécessaire.

Ressources

- Mitchell, R. K., B. R. Agle, and D.J. Wood. (1997). "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What really Counts." in: Academy of Management Review 22(4): 853 - 888.